Quel che resta del giorno - Kazuo Ishiguro

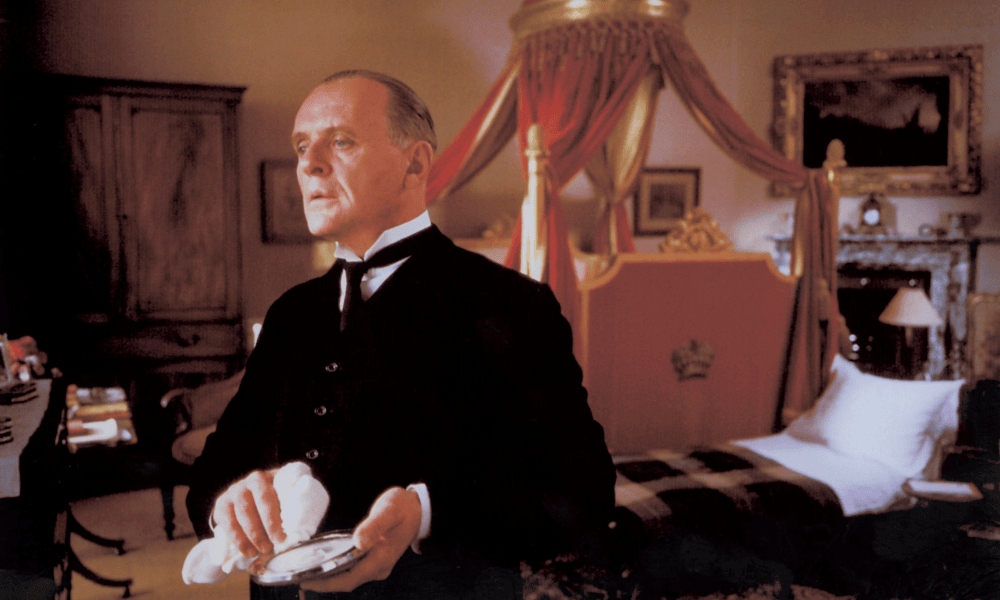

La sera è ciò che resta del giorno, come la vecchiaia è ciò che ti resta della vita. Il protagonista dell’opera di Kazuo Ishiguro uscita nel 1989, è un maggiordomo oramai anziano che decide di intraprendere un viaggio, sia fisico guidando la sua auto nelle campagne del sud-ovest dell’Inghilterra, sia nella sua memoria, ripercorrendo scene della sua carriera presso la dimora Darlington. Quel che resta del giorno è stato il primo successo dello scrittore inglese, grazie al quale vinse il Booker Prize che gli permise di esser riconosciuto a livello internazionale, anche grazie alla trasposizione cinematografica con Anthony Hopkins come attore protagonista.

Stevens è un maggiordomo a capo del servizio nella residenza di un lord inglese chiamato Darlington. Dopo la morte del padrone, la residenza omonima passa in mano a un magnate americano Mr Faraday, che nonostante i tagli del personale, necessita di buoni servitori al suo servizio. Stevens decide quindi di prendersi qualche giorno di vacanza per andare a trovare una sua conoscenza che anni prima aveva servito a Darlington hall, Miss Kenton, e convincerla a riprendere il suo vecchio ruolo. Il viaggio in auto lo porta attraverso i panorami della campagna inglese dove si trova a riflettere in una serie di flashback che raccontano episodi della sua carriera con lord Darlington. In queste memorie si intrecciano più trame, come il contesto storico del racconto, descritto tramite la partecipazione politica del lord nelle fasi preliminari della seconda guerra mondiale e la sua decisione di appoggiare l’operato della Germania, oltre che vari avvenimenti che riguardano i personaggi che soggiornano a Darlington hall.

“La sera è la parte più bella della giornata. Hai concluso una giornata di lavoro e adesso puoi sederti ed essere felice. Ecco come la vedo io. Domandate a chiunque e vedrete che vi diranno tutti la stessa cosa. La sera è la parte più bella della giornata.”

Il racconto è in prima persona dal punto di vista del maggiordomo, un espediente utile a Ishiguro per narrare vari avvenimenti, come le cerimonie formali tra rappresentanti politici di varie nazioni che avvengono nella residenza, attraverso gli occhi — e le orecchie — di un maggiordomo. Stevens riporta solamente porzioni di conversazioni, battute di personaggi e piccoli incidenti che gli sono rimasti nella memoria, i quali vengono lasciati al lettore come pezzi di un puzzle da comporre per comprendere ciò che non viene direttamente narrato. Il nascondere gli eventi e rivelarli solo in parte durante la narrazione è uno dei tratti caratteristici dello stile di Ishiguro, che ho ritrovato anche nel suo romanzo successivo Non lasciarmi. Oltre a questa unicità, in entrambi i romanzi i protagonisti prendono parte a una storia d’amore che, sebbene ordinaria, è anche inconclusiva. Infatti anche in Quel che resta del giorno, scopriamo che i sentimenti di Miss Kenton per Stevens, in qualche modo si intuiscono dai flashback ma vengono rivelati del tutto nel finale, vengono totalmente ignorati dal maggiordomo. Stevens è profondamente convinto che esista una precisa nozione di grandezza riferita alla professione del maggiordomo. Nonostante la definizione non appaia mai univoca nel libro ma sempre frammentaria, si può ricostruire che essa consista nel reputare onorevole il servire il proprio lord al meglio delle proprie possibilità, ripudiando qualsiasi comportamento inadatto o giudizio sugli avvenimenti nella residenza, oltre che mostrandosi sempre in atteggiamento sobrio e disponibile a qualsiasi richiesta. Stevens intende chiaramente dimostrare a se stesso di poter essere un grande maggiordomo, nonostante non si reputi tale, ed è per questo che decide di non dar corda ai sentimenti di Miss Kenton, sarebbero per lui solo una distrazione inopportuna.

Le capacità narrative di Ishiguro sono eccezionali. Per esempio in una scena, di per se secondaria ma che nel contesto della storia assume un’importanza centrale, Stevens sta leggendo un libro e Miss Kenton gli si avvicina cercando di rubarglielo di mano per scoprire cosa stesse leggendo. Ella vorrebbe fare con quel gesto una qualche breccia nella barriera professionale che ancora li divide e cercare di andare oltre la formalità dei loro discorsi, sempre diretti al servizio della casa e alle nuove disposizioni da attuare. Stevens si rifiuta fermamente, invitandola molto educatamente a non violare i suoi momenti di riposo. Miss Kenton infatti scopre giocosamente che Stevens stava leggendo una banale storia d’amore, ma il maggiordomo mette subito a freno la curiosità della domestica spiegandole che per adempire al meglio al suo ruolo è richiesto leggere, anche romanzi, per poter adottare sempre il vocabolario più adatto ad ogni conversazione. La scena evocativa mostra quanto Stevens sia capace di dedicarsi al suo ruolo, al punto da reprimere i suoi sentimenti e non distinguere più la sua vita privata dal lavoro.

In entrambi i romanzi che ho letto dell’autore, mi sono ritrovato a pormi delle domande non banali. Esse emergono dalle pagine e non vengono mai poste direttamente, siccome i personaggi finiscono per ritrovarsi in situazioni ambigue e moralmente complesse. È una delle specialità dello stile narrativo di Kazuo Ishiguro. Mentre in Non lasciarmi mi ero posto domande sui quali debbano essere i limiti della scienza, in questo libro è impossibile non domandarsi quali siano i limiti nella dedizione al proprio lavoro. Non si tratta di puro stacanovismo, ma piuttosto di chiedersi la fede incondizionata che ha Stevens per il proprio padrone, al punto da sopprimere qualsiasi dubbio, giudizio o addirittura sentimento perché in contrasto con i requisiti per essere un grande maggiordomo, sia giustificata. Più di trent’anni dall’uscita del libro, è ovvio che quel tipo di mentalità è oramai antiquata, allo stesso modo di tutte le riflessioni che Stevens fa a favore di lasciare le decisioni fondamentali per il futuro del paese ad un gruppo di leader, perché a suo dire loro sanno quello che fanno meglio di chiunque altro. Da queste riflessioni emergono le differenze tra il vecchio modo di pensare di inizio secolo scorso, in cui si credeva che un uomo avesse un ruolo assegnatogli nella società e l’unica cosa che dovesse fare e svolgerlo al meglio, senza occuparsi di faccende complesse fuori dalla sua portata, in contrasto con l’uomo moderno, che da importanza all’educazione personale, e si sente libero sia di scegliere la propria strada nella vita, sia di poter esprimere opinioni e preferenze su eventi e decisioni che non lo riguardano direttamente. Miss Kenton nel racconto la pensa diversamente da Stevens, non crede che il suo ruolo definisca la sua intera vita. Sceglie l’unica via liberatoria che ha a disposizione, e decide di sposarsi, provando a costruirsi una famiglia, e smettendo così di essere alle dipendenze altrui. Anche se le cose alla fine non le sono andate per il meglio, ha scelto di esercitare la sua libertà provando a crearsi una vita diversa, rinunciando a dedicare tutta se stessa al ruolo di domestica. Stevens nel finale si rende conto di aver sprecato gran parte della sua vita inseguendo un ideale inconclusivo, e ha il rimpianto di non aver scelto per se un’altra strada per evitare la solitudine alla fine dei suoi giorni.

Leggendo alcune interviste sul romanzo, Ishiguro ha dichiarato essersi documentato a dovere e di aver addirittura letto dei manuali inglesi sui maggiordomi di inizio secolo, che spiegavano le procedure corrette per organizzare il servizio e intrattenere gli ospiti. Dopo mesi di ricerca l’autore ha prodotto la prima bozza del romanzo in un solo mese, chiudendosi in nel suo studio a scrivere anche per tredici ore al giorno, per ridurre al minimo qualsiasi influenza esterna sulla sua immaginazione e concentrarsi solamente sulla scrittura della storia che aveva in mente. Durante questa immersione nel processo creativo, Ishiguro ha detto di aver appositamente evitato di riscrivere o correggere le bozze, ma solo di essersi annotato le successive modifiche da apportare una volta concluso l’intero racconto. Mi vien da pensare che Ishiguro, oltre che a costringere se stesso a scrivere, volesse tentare di avvicinarsi il più possibile alla quella dedizione assoluta al proprio lavoro descritta nel romanzo, così da caratterizzare al meglio Stevens tramite le sensazioni che provava durante tutte quelle ore di intensa produzione.